業物とは、名工が鍛えた切れ味のよい刀剣を言いますが、業物の位列にも「最上大業物」「大業物」「良業物」「業物」の四段階があります。その中で、最も上位に位置する刀たちが最上大業物です。

刀剣の切れ味に関する知見をまとめた書物「懐宝剣尺」は、試し斬りの経験が豊富な山田浅右衛門により著されました。この本の中で、日本刀を「最上大業物」「大業物」「良業物」「業物」の4つに格付けしているのです。

山田浅右衛門の経験に基づいて定められた最上大業物。これらを打った刀工は技量が優れるばかりでなく、刀剣のもう一つの魅力である「用の美」も引き出しています。

「用の美」とは大正時代に生まれた評価思想です。日本独自の職人的な美の世界に西洋のアート思想が導入されたことにより、それまで目を向けられなかった無名の職人たちの手仕事の美しさが注目されるようになりました。

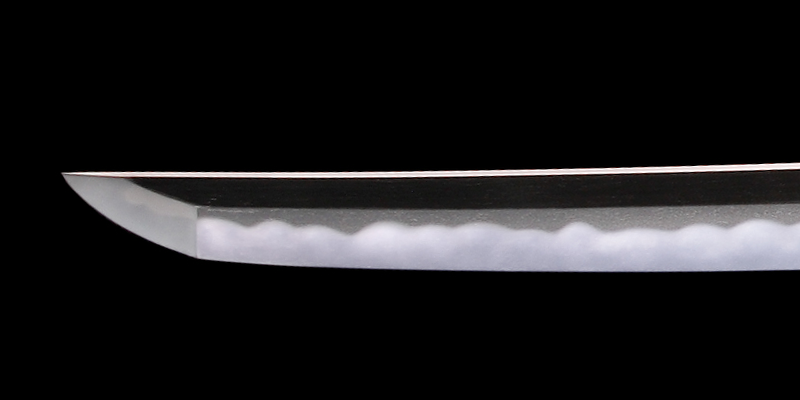

日本刀の特徴として「折れず・曲がらず・よく斬れる」と表現されるように、日本刀における「用の美」とは、強度・切れ味・太刀姿の美しさなどであるといえます。

そして刀は、刀工や素材、技法などにより一つとして同じ作は生まれません。刃文や切先の形状など、部位ごとにそれぞれ特徴があるため、日本刀は用の美の究極といっても過言ではありません。

技量の優れる刀工たちの打つ刀は、実践で使用する武器として価値ある刀を求める武士たちに注目され、幕末の動乱には多くの武士が名工を探し求めていました。有名どころでは、新選組の近藤勇が長曽弥虎徹興里を、土方歳三が和泉守兼定を愛刀として贔屓にしていたようです。

いずれの刀も機能性に優れ、美術的価値も高い作品です。現代においても最上大業物は人気が高く、さらに試し斬りを行った記録が刻まれた金象嵌切断銘があるものも衆望されています。

南北朝時代末期に備前国で活躍した「長船秀光」や、江戸時代中期に江戸で活躍した「長曽弥興里」らはじめ、以下の名工たちが最上大業物と認定されました。

| 長船秀光 | 長曽弥興里 | 多々良長幸 | 陸奥守忠吉(三代) |

| そぼろ助広(初代) | 仙台国包(初代) | 孫六兼元(初代) | 孫六兼元(二代) |

| 肥前忠吉(初代) | 長曽弥興正 | 三善長道(初代) | 三原正家(応永) |

| 長船元重 | 和泉守兼定(之定) | 長船兼光 |