小刀買取

小刀とは、小柄に挿す片刃の小さな刃物で、小柄にさす小刀だから、小柄小刀と呼ぶのが正しい。小刀を略して、小柄とも呼ぶが、それは正しくない。刀の鞘に添えて挿すので、添子(せご)。副子とも、裏差しになる。古くは「鞘なる刀」

とも、添え差し小刀ともいった。また紙切りに使うので中国人は小裁紙設機刀と名づけている。そのほか戦場ではこれで耳から耳へ孔をあけ、そこに紐を通して掲げるためともいうが、それには疑問がある。また取った首が多過ぎるときは、耳だけ切り、それに孔をあけるのに使ったり、鼻をそぐのに使ったりした。また太刀の刃こぼれした部分を削ったり、矢に自分の名を彫ったり、矢の羽根を切ったり、鏑矢の目柱を削ったりもした。

平時においては、果物の皮をむくのにも使った。細井広沢も小刀は七月末か、八月初めに研ぐがよい。栗や柿が出回るころだから、と言っている。また鰹節を削るのにも使った。「古事記」では紐小刀が雑用に供せられているので、小柄小刀と同一視する説もあるが、「日本書紀」では紐小刀に匕首の字をあてた所があるから、紐小刀は懐剣と解する説が妥当である。

実物としては、正倉院御物の刀子が小刀にあたる。それを小刀子と書いて、コガタナまたはサスガと訓ませたものがある。長暦2年(1038)の伊勢内宮への送り官符に、小刀二柄、身長四寸、柄黒柿とある。古くは柄を金属でなく、木や竹で造っていた証拠である。しかし、これは刀の鞘に挿したものではない。刀の鞘に挿すようになった時期は不明である。源義家所用という海老鞘巻を見ると、小刀も笄も挿すようになっているが、源義家所用という伝説そのものに疑問がある。箱根神社の赤木柄の短刀にも、小刀櫃はあるが、それが伝説のとおり、曽我五郎の所持とするには確証を欠く。しかし、文治6年(1190)、佐々木盛綱が旅先から小刀を鮭の贈物にそえてやり、小刀で削って食べたら美味しかった、と書き送っていることや、「宇治拾遺物語」に「鞘なる刀」とあることから見て、鎌倉初期はもちろん、平安期からすでに鞘に挿すようになっていたようである。室町期には将軍はじめ武家の小サ刀には、小刀を添えることになっていた。足利将軍義政の小さ刀についている小刀は、後世のものと違い、平造りの短刀を小型にしたに過ぎない。自分の小さ刀を主人に見せるときは、そのまま見せるが、他の者に見せるときは、小刀だけ抜いておくことになっていた。それは護身のためである。

小刀の作者として、相州広光・大和三代則長・備前小反り物などの作を見た。いずれも普通のものと違い大振りだったという。足利将軍義政の小刀も六寸七分(約20.4cm)、という大型のものである。「享保名物帳」所載の「親子藤四郎」には、同じく粟田口吉光作といわれる小刀がついている。それは平造りで、長さも五寸二分(約15.8cm)で、普通のものより長い。吉光の子:虎春は子供のときから小刀作りが上手だった。吉光は自作の刀に虎春の小刀を添えて売った、という伝説がある。これが真実ならば「親子藤四郎」についていた小刀は、虎春の作ということになるが、この伝説そのものが信じがたい。

中国の「武備志」には、小裁紙設機刀は長門より出る。兼常の作がもっともよい、とある。関の兼常の作を対明貿易品として、長門から大内氏が輸出していたことを示すものである。関が小刀の産地だったことは、関の小刀で鰹節を削った話でも窺える。小刀は消耗品だから、古い物は残っていないが、「天正刀譜」には相州助広の文安二年(1445)三月作の大振りな小刀が載っている。江戸中期の目利き者:角野寿見があげた小刀鍛冶でも、古刀鍛冶は一人もいない。

古いところで新刀初期の埋忠明寿・相模守政常・陸奥守大道・芸州輝広・水田国重などである。相模守政常は小刀の名人で、正宗の刀をやすやすと削ってみせた。それを聞いて正宗は、政常の小刀を十本ばかり束ねておいて、自作の一刀で両断してみせた、と小刀の項にも、政常のほか、長船祐定や「同田貫」と三字銘のものを掲げている。祐定は疑わしいとして、同田貫はよさそうで珍しい。

同じく熊本の本妙寺蔵の光世の短刀(重要文化財)についている小刀は、千代鶴の作で天正元年(1573)二月の銘がある。しかし刀銘における「二月」は、冬至から翌年の夏至に至る間を意味する。ところが、天正元年(1573)は七月二十八日改元であるから、天正元年に「二月」はない。これも偽物ということになる。このように小刀に偽銘が多いので、昔の人はその鑑別に頭を悩ましたとみえ、正真ならばそれを生鰯のうえに載せておくと、鰯の油が自然と小刀の下ににじみ出てくる、といった俗説まで行われていた。

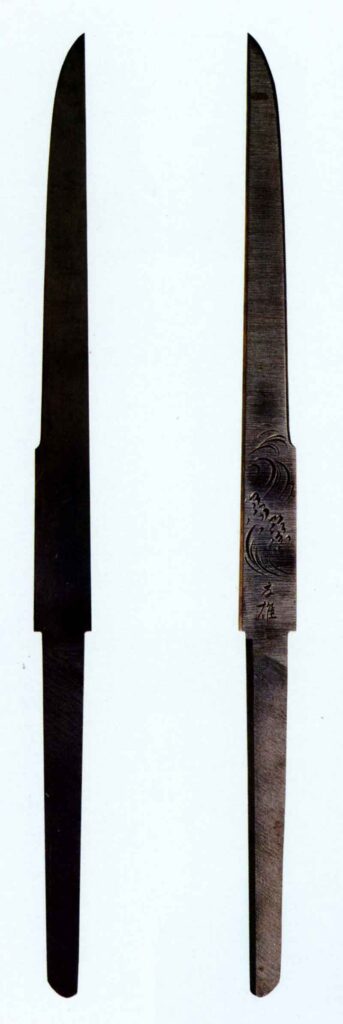

小刀の長さは、水心子正秀によれば四寸(約12.1cm)、中心の長さ二寸五分(約7.6cm)、幅は刃区のところで四分二、三厘(約1.3cm)、厚さは棟のほうで八厘(約0.2cm)くらいという。しかし厚さはもっと薄いものもある。地鉄は出羽鋼か千種鋼の無垢鍛えもあるが、表のほうに軟らかい鉄を使って、折れるのを防ぐやり方もある。焼き刃土をつけたあと焼くが、鞴を普通に吹かすと強過ぎるので、微かに吹かすか、あるいは扇であおいで焼く。

水に入れるときは切先の棟のほうから静かに入れないと刃切れを生じやすい。刃文には富士山を焼いたものがある。文化(1804)年間、大坂の東町奉行だった彦坂紹芳は、富士山を焼くのが上手だった。銘は焼きを入れる前に切ったものを鍛冶銘、入れてから切ったものを店銘という。鍛冶銘は銘のうえにも焼きが入り、偽銘でないことを示しているので、尊重された。なお、大小刀といって、短刀のように長いものがある。それは鞘に挿すわけにはいかない。

大小刀は小ガタナの大振りなもので、玉鱗子英一の大小刀の図では、上の長さ四寸五分(約13.6cm)となっている。普通はそれより長いものが多い。

小刀を研ぐ方法は、砥石や研ぎの手法は、刀と同じであるが、磨き台に固定して研ぐ。磨き台は長さ約二尺(約60.6cm)、厚さ五、六分(約1.5~1.8センチ)の細長い板で、小刀を安定させるため小刀の形に浅く板に凹みをつけ、中心の部分には鎹(かすがい)を二本打ち込んである。そこに小刀の中心を挿み込み、竹の楔で固定して研ぐ。